【台北訊】台灣面臨少子化危機,部分原因是價值選擇、婚後不想生,但也有身受不孕困擾的家庭,想生卻生不出來。《公視主題之夜》將於週五(7/5)晚間十時於公視主頻道播出紀錄片《親愛的,蟲蟲不見了》(The Sperm Crisis)。由主持人蔡詩萍與來賓 國立陽明大學醫學系泌尿學科教授黃志賢對談「精子危機」。

根據「世界人口綜述」( World Population Review )最新統計, 2019 年全球 200 個國家中的出生率排名,台灣敬陪末座,平均每個婦女僅生下 1.218 個孩子,原因包括晚婚、不婚、不生,當然還有難以說出口的秘密——男性的精子讓卵子受精的能力正在快速衰退中。

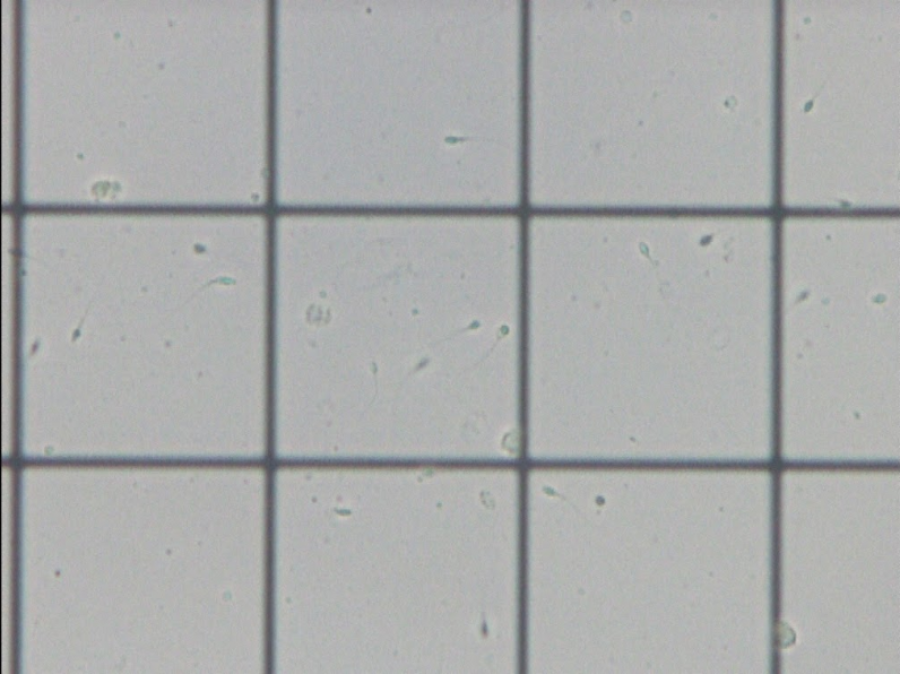

日本 NHK 著手設計實驗,探究日本男性的精子健康狀況。實驗中邀請 28 名、平均年齡 35 歲的男性接受精液檢查,精液樣本於檢查當天早上採集,研究人員則用顯微鏡放大影像後,計算精蟲數並分析活動力。結果顯示,接受檢查的 28 名男性中,有九人的精蟲數、精蟲活動力或DNA損傷率,沒有達到標準值。其中三人僅有 20 多歲。

男性不孕症專家辻村博士,設計更大型的研究,分析日本 722 位單身男性的精子,發現每五個人中有一人面臨不孕危機。他的研究也顯示,男性 30 歲之後健康精蟲數大幅減少;以日本男性首次結婚的平均年齡 31 歲來看,晚婚是導致自然懷孕率大幅下降的因素之一。

「蟲蟲不見了」的成因,經常歸咎於環境賀爾蒙等化學物質,但紀錄片指出另一個關鍵面向——現代的生活方式也是導致精子衰敗的重要原因,舉凡抽煙、運動不足、靜態作息、飲酒過量、脂肪攝取過量、睡眠不足、壓力、咖啡因攝取過量等等,這些生活小細節,可能大大地影響了精子狀況。

專家表示,精子品質與多種疾病有著密切關係,精子品質差的不孕男性,罹癌風險比較高,也較易得到慢性病如心臟病、糖尿病等。

丹麥研究人員追蹤五千名精蟲稀少男性的健康狀況,前後超過十年。結論是精蟲數少的男性,罹患糖尿病的風險高出 50 %;罹患其他疾病的風險也高出 40 %。精蟲能力下降,並非是疾病的成因,而是精子品質不良的人,健康比較差。精蟲數可以當作概略的生物健康指標,精蟲數多表示比較健康。

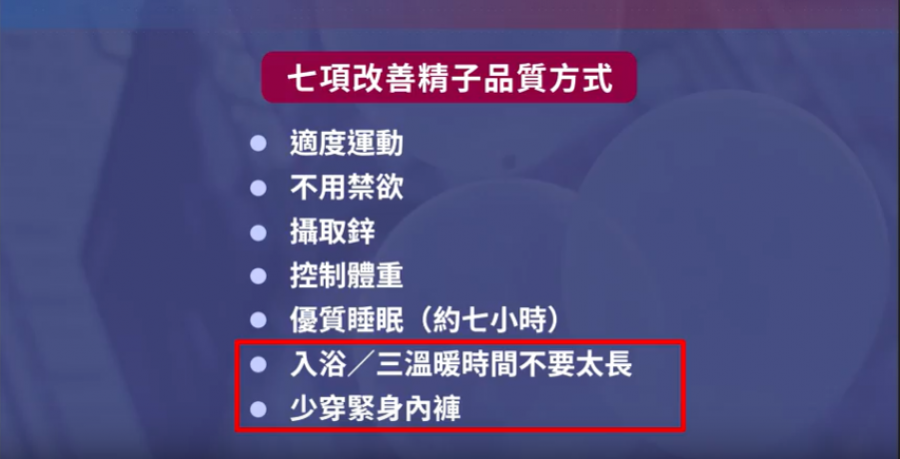

不過,精子危機也不是毫無解藥,生活習慣的調整,可能在幾個月內讓蟲蟲們重拾活力。紀錄片揭露了改善精子品質的各種訣竅,比如:適度運動、不過度禁慾、不洗太久熱水澡或三溫暖、優質睡眠、少穿緊身內褲等等。

另一方面,精子銀行的興盛,也看出自然受孕並非容易的事。在台灣,法律上限制只要捐贈者的精子,有幸讓其他夫婦活產成功,該捐贈者的精子便失格。但在國外,目前並非所有國家都有嚴格法律規範,而進一步可能衍生隱憂,如:孩子是否能查詢生父的資料、同一捐贈者的孩子在不知血緣關係的狀況下結婚致使下一代有遺傳缺陷等。因此,要建立健全的精子交易,追蹤捐贈者的子女數目仍然是必要的。

精子的長度大約是 0.05 毫米,恢復這些微小細胞的能力,能大幅改變人們的生活,這些努力雖然看似平常,卻可能有助於人類的長期生存。

《親愛的,蟲蟲不見了》於週五(7/5)晚間十時公視主頻播出後,《公視+》串流影音平台也於週六凌晨0點上架 https://www.ptsplus.tv 。當週週六(7/6)上午七點半於公視主頻重播,週日(7/7)下午一點於公視三台重播;《公視+》影音串流平台自7月6日週六凌晨0點起至7月12日週五23:59止免費收看。

7/5 播出《親愛的,蟲蟲不見了》 精子危機來襲

2019-07-02